亜熱帯モード水渦への大気応答解明

- 研究の背景・目的

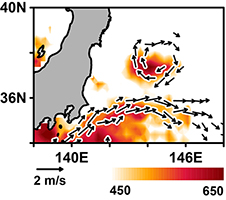

日本東岸沖には、亜熱帯モード水を取り込んだ暖水渦(直径300km・厚さ500m程度)が多く分布します(図1)。この暖水渦は、周囲に比べて3度以上も高温であることが大きな特徴です。そして、この暖水渦は、冬の間に大気に向け膨大な熱を放出しており、ときには単位面積あたり600Wにおよぶ熱を放出しています。この放出量は世界最大規模です(図1)(Sugimoto & Hanawa 2011, Sugimoto 2014)。

※クリックすると拡大します。

|

| 図1. 2002年1月30日の亜熱帯モード水を取り込んだ海洋暖水渦の分布。矢印は人工衛星による海面流速分布。矢印の向きが流向を、長さが大きさを表します。カラーは、人工衛星データから求められた海から大気への熱放出量(乱流熱フラックス)を示します(単位はW/m2)。 |

日本東岸沖の暖水渦からの熱放出は、直上大気の温度や風などに影響することが予想されます。近年に開発された大気再解析データを用いた研究により、日本東岸沖海水温が上空2km程度までの大気境界層内の気温に有意な影響を及ぼすことが指摘されました(Masunaga

et al. 2015, 2016)。ただ、この大気再解析データの空間解像度は100km程度であるため、暖水渦の大気場への影響を厳密に同定することは極めて困難です。加えて人工衛星は電磁波を用いた観測であるので、暖水渦上の大気の鉛直構造を捉えることはできません。

そこで、この現状を打破するために、本研究課題では気象庁/気象研究所開発の領域大気モデル(Japan Meteorological Agency-nonhydrostatic

model: JMA-NHM; Saito et al. 2006, 2007)を用いることにしました。数値実験を実施することで、亜熱帯モード水渦(暖水渦)が大気場に及ぼす影響評価を行いました。

- 研究の方法

本研究では、日本東岸沖での熱放出(乱流熱フラックス)が最も多い12 月を対象としました。

JMA-NHM モデルの対象領域は日本東岸沖を十分に含む北緯15度から70度、東経110度から西経40度までとしました。そして、水平解像度は27

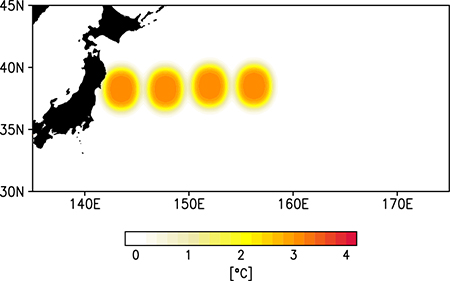

kmとし、鉛直方向には51面を設置し、大気境界層を良く表現できるように高度2kmまでに20面を配置しました。また、境界としての海面水温には2003年の海面水温を与えました。これを渦なし実験と記します。ここで2003年を選定したのは、この年に日本東岸沖には暖水渦が分布しなかった年だからです。そして、大気場への暖水渦の影響を同定するために、日本東岸沖に暖水渦を人工的に与えた海面水温を境界値としてモデルを駆動しました。これを渦あり実験と記します。ここでは、周囲に比べて海水温が3℃高い直径300kmの渦を4つ配置しました(図2)。

※クリックすると拡大します。

|

| 図2. 渦あり実験で与えた暖水渦温度偏差 [℃]。 |

大気の初期状態および側面境界には気象庁の大気再解析データ(Japanese 55-year Reanalysis: Kobayashi et

al. 2015)を用い、2000年から2009年までの各年の11月16日からモデルを駆動し、2週間のスピンアップの後、12月1日から31日までの出力値を解析に使用しました。

本研究では渦あり実験と渦なし実験の出力値を比較・検討することで暖水渦に対する大気応答を調べました。なお、ここででは10年分の出力値の平均結果を主に紹介します。

- 得られた成果の概要

【暖水渦に対する局地的な大気応答】

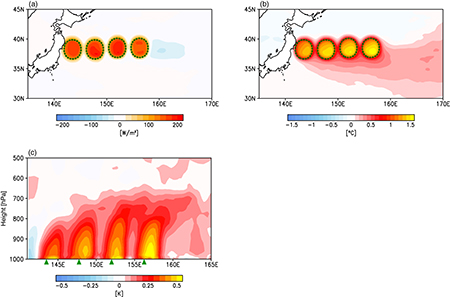

まず、暖水渦が大気海洋間熱交換関係に及ぼす影響を調べました。図3aは、上向き乱流熱フラックスの渦あり実験と渦なし実験の差を表しています。この図より、暖水渦から大気に向けて多くの熱が放出されており、その差は200

W m−2にもおよぶことがわかりました。そして、この暖水渦に起因した熱放出による海上気温上昇は、暖水渦上で顕著であり、1.5℃におよぶことが見出されました(図2b)。そこで、暖水渦の影響が及ぶ高度を調べました。その結果、暖水渦による気温上昇は、海面付近だけに留まらず、大気境界層高度を越え、遙か上空の高度約4000mにまで及ぶことを発見しました(図2c)。

※クリックすると拡大します。

|

| 図3. 渦あり実験と渦なし実験の差。(a)上向き乱流熱フラックス差 [W m-2]。(b)地表気温差 [℃]。(c)北緯37.75度沿いの気温差

[K]。(a)(b)の緑破線は渦あり実験に与えた暖水渦の縁を表し、(c)の緑三角は暖水渦の中心経度を表しています。 |

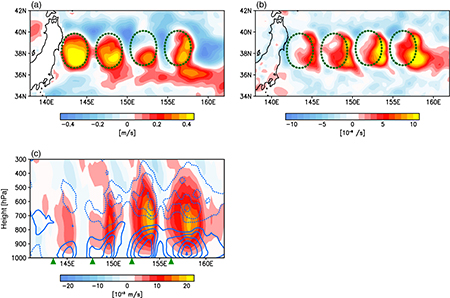

続いて、暖水渦に対する海上風応答を調べました。解析の結果、暖水渦上ほど海上風が強いことが明らかになりましたた(図4a)。そこで、この海上風強化の物理機構を解明するために診断解析を実施しました。その結果、運動量鉛直混合メカニズムを通して上空の大きな運動量が海面付近にまで下降してきたことにより、海上風が強化したことがわかりました。日本東岸沖では、冬の気圧配置は西高東低型であり、北西風/西風が吹いています。すなわち、暖水渦上での海上風強化は、海上風の東方加速を意味します。そして、海上風の東方加速により、渦東端付近で海上風収束場が形成され(図3b)、この海面付近での風収束に伴い渦東端上で局地的な上昇流が作られることがわかりました(図4c)。この上昇流は、境界層高度の直上で最も強く、対流圏上層付近にまで到達するような深い構造を伴うことが示されました。

暖水渦分布に伴い渦東端上で発生した上昇流は、境界層高度上の自由大気の雲水量の増加をもたらし、その結果、雲量および降水量が増加させることがわかりました。この暖水渦分布による雲量の増加は約10%、降水量の増加は約50%と実に大きいことがわかりました。そして、大量の降水に伴い発生した非断熱加熱が境界層高度上での気温上昇の主因であることを見出しました。

以上の数値実験により、日本東岸沖に分布する亜熱帯モード水渦(暖水渦)は、海面付近だけではなく、境界層高度を越えて自由大気にまで影響することを明らかにしました。

※クリックすると拡大します。

|

| 図4. 図3と同様、ただし、(a) 地表風速差 [m s–1]、(b) 地表風収束差 [10–6 s–1]、(c) 北緯37.75度沿鉛直上向風速差 [10–3 m s–1]を表しています。(c) の等値線は水平風の収束を示しています。 |

【暖水渦の低気圧進路への影響】

冬には、低気圧が四国沖や東海沖、東シナ海などで発生し、日本の南岸を沿うように東北東に進行しています。この低気圧は、南岸低気圧と呼ばれており、台風並の勢力に発達し、日本各地に波浪・暴風・豪雨・豪雪に伴った甚大な被害をもたらすことがあります。

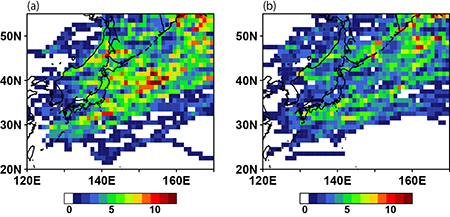

そこで、日本東岸沖に分布する暖水渦が、南岸低気圧の進路に影響するか否かを調べました。その結果、暖水渦が存在する渦あり実験結果では、南岸低気圧の多くが日本近海を通過することがわかりました(図5)。一方で、暖水渦が存在しない渦なし実験では、南岸低気圧は日本から遠く離れた海上を通過する進路をとることが示されましたた。これは、日本東岸沖の暖水渦から放出される熱が南岸低気圧の発達・維持に重要なエネルギー源であるため、南岸低気圧は選択的に渦が存在する海域上を通過したのだろうと結論づけました。

一連の結果は、日本東岸沖に暖水渦が分布するときほど、我々の日々の暮らしが南岸低気圧の猛威にさらされやすいことを意味しています。

※クリックすると拡大します。

|

| 図5. 渦あり実験と渦なし実験での南岸低気圧経路の頻度分布図。 |

- 結論

ここでは日本東岸沖に分布する直径300kmの亜熱帯モード水渦(暖水渦)に対する大気応答を解明するために、領域大気モデルを用いて数値実験を実施しました。その結果、暖水渦に伴う海上風加速により収束場が形成され、これに伴い局地的な上昇流が作られることで雲量および降水量が大幅に増加することがわかりました。さらに、降水に伴う非断熱加熱が大気境界層高度を越えた自由大気での気温上昇の主因であることを指摘しました。また、本実験により、日本東岸沖に暖水渦が分布するときほど南岸低気圧が日本近海を通過する傾向にあることを確率的に示しました。一連の研究により、暖水渦は海面付近の大気場に留まらず、大気境界層およびその上空の自由大気にまで影響することが明らかになりました。本研究により、海洋渦を軸にした新しい大気海洋像を提示することに成功しました。

本研究成果は、南岸低気圧等による自然災害への防災・減災に資する知見であると考えています。今後は、局所気候・気象に果たす海洋の役割を追求することが必要です。

一連の成果はScientific Reports誌に掲載されました(Sugimoto et al. 2017)。

- 発表論文

Sugimoto, S., K. Aono, and S. Fukui, 2017

Local atmospheric response to warm mesoscale ocean eddies in the Kuroshio-Oyashio

Confluence region. Scientific Reports, 7, 11871, 1-6.

論文掲載ページ

|