Topics 2018.12.07

気候変動に適応するための気象研究

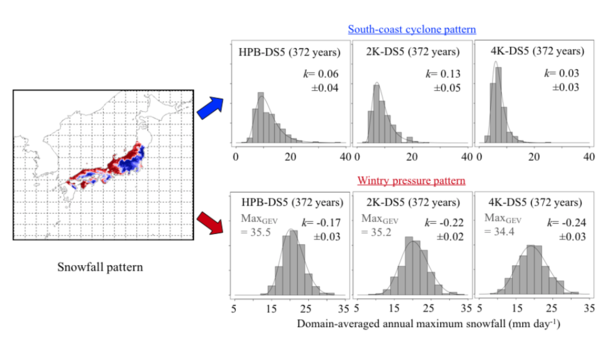

図1、太平洋側(上段)と日本海側(下段)の極端な降雪現象の確率密度分布。分布図は、左から順に、現在の気候場(左)、産業革命前から気温が2度上昇した気候場(中央)、同様に4度上昇した気候場(右)を示す。

気候変動影響への「適応」とは何か、ご存知でしょうか?

いま、気候変動によって、我々の生活は大きく変わろうとしています。たとえば、気温の上昇によって植物の生長活動が抑制され、農作物の不作が懸念されています。同様に、大型台風による河川氾濫や豪雨災害、熱中症など、気象・気候学に関連した様々な問題が深刻化しつつあります。

われわれは、今後、"すでに起こりつつある気候変動"に対処して、その被害を回避・軽減していく必要があります。それこそが、気候変動影響への「適応」です。温暖化による気温上昇に対応したお米の品種改良を行って新たな品種を増やすことや、作付けの時期を変えて最適な生育環境を確保する。このようなことをして、温暖化による米収量の低下を防ごうとすることは、気候変動の影響による今後の食料不足という懸念への大きな対策(適応)となります。昨今の大きな高潮や堤防決壊などの災害についても、気候変動の予測に沿った防災の備えをすることが適応です。

適応策を実施するためには、まず、「気候変動がどうなっていくのか?」という純粋な問いに答える必要があります。特に、"想定される範囲(不確実性)"を調べて、「どの程度の極端な気象現象が起こりうるか?」を知ることが重要です。その最も有効な方法の一つが、地域気候モデルを使った膨大な計算結果に基づく確率密度分布の解析です。

図1は、このような気候変動の不確定性を評価する一環で調べられた極端な降雪現象の結果で、極値統計解析によって作られた図になります。日本は世界でも珍しい二つの降雪パターンが混在する地域です。その一つは南岸低気圧型の太平洋側での降雪、もう一つが典型的な冬型気圧配置(西高東低型)による日本海側での降雪です。二つの降雪パターンは成因が全く異なるため、気候変動影響下での極端現象の変化にも大きな違いがあると予想されます。そこで、日本の中心部を二つパターン(地域)に分けて、平均的な特徴を調べることにしました。

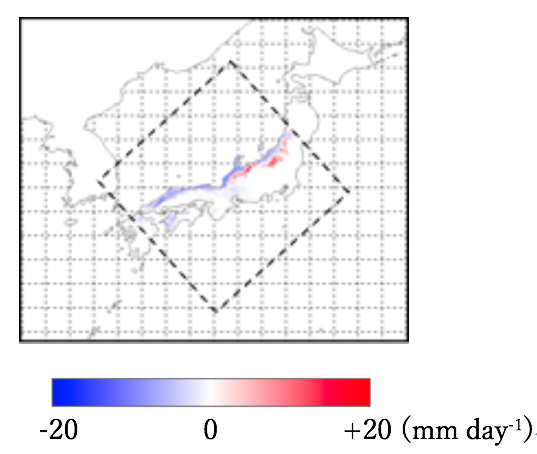

図1からわかることは、太平洋側では温暖化していくほど極端な降雪現象が著しく減っていくのに対して、日本海側では気温が上昇してもあまり極端な降雪現象に変化がない、ということです。太平洋側については、詳しい統計解析をすることで、今後確率がかなり低いものの、これまでの想定を超える大きな極端降雪現象が起こりえることもわかりました。一方、日本海側では、図2のような現在と将来の極端降雪分布の差も調べました。その結果、気温が上昇しても極端降雪が増える地域があることもわかりました。温暖化による降雪の増加は、①寒冷な山岳地帯に集中しており、水の相変化が起きないほど温度が十分低いこと、②クラウジウスークラペイロンの関係で大気が持てる水の量が増え、降水活動が活発化すること、に起因します。

極端な降雪現象を詳しく調べることで、雪害対策を専門とする自治体や民間企業、研究者などの人たちに、より正しい想定範囲を知らせることができます。そして、その先には、私たちの生活があります。気象現象を科学的に理解することが、我々の生活を守る礎になるのです。気候変動に関わる災害をより多く回避・軽減するためにも、流体地球物理学講座で取り組んでいる研究に興味を持ってくれる人たちが増えることを願っています。

文責 流体地球物理学講座 山崎剛・佐々井崇博

図2、現在の気候場と将来の4度上昇した気候場との日降雪量の差。青色は現在と比べて将来の方が減る場所で、赤色は将来降雪量が増える場所を示している。計算対象地域は、点線の四角の内部のみ。